Also erst einmal vorab: Ich bin ein Freund von Trainingswissenschaft und ich habe absolut nichts gegen science-based Training! Und ich gehöre auch ganz sicher nicht zu den Leuten, die Methoden mit der Begründung empfehlen, „weil man das schon immer so gemacht hat“ oder weil Bodybuilder XY das so macht und der ist schließlich breit.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ich das überhaupt erwähnen muss, schließlich schreibe ich ja auch die anderen Artikel hier und verweise dabei stets auf Studienergebnisse, um eine These zu be- oder widerlegen. Ich schreibe das aber deshalb, weil ich einen ähnlichen Artikel auch schon mal für Team Andro geschrieben hatte und mir damals vorgeworfen wurde, ich sei wissenschaftsfeindlich, was schon damals nicht gestimmt hat und völlig an der eigentlichen Aussage meines Textes vorbeiging. Aber obwohl inzwischen ein paar Jahre vergangen sind, ich bei manchen Themen meine Meinung geändert habe und dieser Artikel in Sachen Aufbau und Argumentation anders sein wird als mein damaliger, so bleibt die Quintessenz auch nach Jahren noch immer dieselbe wie damals. Manche Dinge ändern sich eben nicht.

Grundsätzlich finde ich es super, dass wir heute in der glücklichen Situation sind, dass sich die Wissenschaft auch tatsächlich intensiv mit dem Thema Training und Muskelaufbau auseinandersetzt und wir so zahlreiche Studien haben, aus denen wir Erkenntnisse ableiten können. Und wenn wir daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, hilft das ungemein, unsere Performance im Studio, unsere Ernährung und so letztlich auch unsere Resultate (sei es in Hinblick auf Muskel- oder Kraftaufbau, auf Fettabbau oder Gesundheit) zu verbessern.

Aber wo Licht ist, ist auch Schatten und manches von dem, was Oldschooler der science-based Fraktion gerne vorwerfen, hat eben tatsächlich auch einen wahren Kern. Das größte Problem ist, das vielen Anhängern das Gespür dafür fehlt, die ganzen Informationen in Sachen Trainingswissenschaften, mit denen sie konfrontiert werden, richtig einordnen zu können. Und das führt dann irgendwann dazu, dass sie einem Optimierungswahn in Sachen Training und Ernährung verfallen, der mehr schadet als nützt. Und genau darum soll es in diesem Beitrag gehen!

Wissenschaft unterliegt einem stetigen Wandel

Eines der ersten Prinzipien, die ich lernen musste, als ich im Zuge meiner redaktionellen Tätigkeiten für die Lounge angefangen habe, anspruchsvollere Themen zu bearbeiten und mich mit Studien auseinanderzusetzen, war, dass man deren Ergebnisse niemals als endgültige, einzige Wahrheit darstellen sollte. Deshalb achte ich darauf, möglichst immer im Konjunktiv zu schreiben und bei meinen Schlussfolgerungen Formulierungen wie „es scheint so…“ oder „nach derzeitigem Stand…“ zu verwenden. Denn egal wie eindeutig ein Ergebnis auch zu sein scheint, es stellt immer nur den aktuellen (!) Stand der Wissenschaft dar. Wissenschaftliche Erkenntnisse können sich aber wandeln, und was heute noch als gesichert gilt, kann morgen schon wieder überholt sein. Du willst Beispiele?

- „Man kann nur 20 g Protein je Mahlzeit verwerten!“

- „Die temporäre Ausschüttung von Hormonen nach dem Training spielt eine große Rolle für Hypertrophie!“

- „Muskelaufbau resultiert aus Muskelschäden!“

- „Volumen ist der Haupttreiber für Hypertrophie!“

Was haben diese Aussagen gemeinsam? Sie galten alle mal als „State of the Art“ in Sachen Training und Ernährungswissenschaften und wurden inzwischen entweder widerlegt oder werden zumindest stark angezweifelt.

Weitere Forschungsarbeiten zu einem Thema oder neue Erkenntnisse, die bisherigen Annahmen widersprechen, können eben dazu führen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse oder Schlussfolgerungen aus älteren Arbeiten irgendwann als überholt oder auch einfach falsch gelten. Letzten Ende handelt es sich eben fast immer nur um Vermutungen, für die es zwar gute Argumente gibt, während endgültige, unzweifelhafte Beweise meist schwer zu erbringen sind.

Das soll aber nicht heißen, dass man sämtliche wissenschaftliche Erkenntnisse pauschal als Unsinn abtun sollte, der irgendwann ja ohnehin widerlegt wird. Und es gibt durchaus auch Feststellungen, die man als praktisch gesichert und damit als gegeben betrachten kann. Dass z. B. Widerstandstraining grundsätzlich zum Aufbau von Kraft und Muskulatur führt, dürfte unzweifelhaft sein. Aber um zu diesen Erkenntnissen zu gelangen, ist es eben notwendig, auch etabliertes Wissen immer wieder infrage und auf die Probe zu stellen. Und wenn dann – nach Jahren der Forschung und nachdem so ziemlich alle anderen möglichen Erklärungen ausgeschlossen werden können – noch immer am Ende dasselbe Resultat steht, dann kann man etwas – zumindest mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit – als Fakt bezeichnen.

Der Punkt ist aber, dass man nicht immer, sobald eine neue Studie erscheint und zu neuen, vermeintlich revolutionären Erkenntnissen kommt, diese automatisch für bare Münze nehmen und sein Training oder seine Ernährung von heute auf morgen verwerfen sollte. Stattdessen sollte man diese kritisch hinterfragen, erst einmal eine gewisse Skepsis bewahren und abwarten, ob diese Neuerungen sich in der Praxis und weiteren Arbeiten bewähren. Ansonsten läuft man Gefahr, den Blick auf das Wesentliche zu verlieren. Das bringt mich auch gleich zu meinem nächsten Punkt.

Nicht jede Studie ist eine gute Studie

Diskussionen in Sachen Trainingswissenschaft laufen ja auch gerne so ab: Irgendeine Behauptung wird aufgestellt und wenn man widerspricht, kriegt man eine Studie vor den Latz geknallt und bäm: Schon hat man die Diskussion verloren! Zumindest glaubt das Gegenüber das, denn es hat ja immerhin eine wissenschaftliche Arbeit an der Hand, die dessen Standpunkt klar belegt.

Aber eine weitere Sache, die ich in meiner Recherche gelernt habe, ist, dass es sich durchaus lohnt, sich Studien – genauer gesagt deren Design und Methodik – genauer anzuschauen, anstatt nur den Abstract oder die Conclusion zu lesen. Viele der im vorherigen Punkt aufgeführten Punkte stammen aus Studien, die zum Teil eklatante Mängel in Sachen Studiendesign aufweisen. Teilweise sind diese sogar so offensichtlich, dass man sich fragt, wieso die Autoren da nicht selbst drauf gekommen sind. Beim Betrachten einer Studie sollte man deshalb immer folgende Fragen im Hinterkopf behalten:

- „Ist dieses Ergebnis auf mich speziell oder die Allgemeinheit übertragbar oder könnte die Auswahl der Probanden einen Einfluss auf das Ergebnis gehabt haben?“ (z. B. nur untrainierte, alte, weibliche Probanden usw.)

- „Wie wurden die Resultate geprüft und liegt hier eine mögliche Fehlerquelle vor?“ (z. B. Ergebnisse, die nur auf Selbstauskünften basieren)

- „Wurden alle möglichen Einflüsse standardisiert oder gibt es andere Erklärungen für die Resultate?“ (z. B. Ernährung wurde nicht getrackt, nur eine Gruppe trainierte intensiv genug usw.)

- „Passt die Methodik überhaupt zur eigentlichen Fragestellung?“

- „Könnte die Art der Messung einen Einfluss auf die Ergebnisse gehabt haben?“ (z. B. das Messen des Muskelquerschnitts unmittelbar nach Training, wo Wassereinlagerungen und Entzündungen den Zuwachs verursachen könnten, statt echter Hypertrophie)

Das waren jetzt nur ein paar Beispiele, diese Liste ließe sich quasi beliebig erweitern. Jedenfalls ist es wichtig, eine Studie auf Schwächen zu untersuchen, bevor man aus dieser etwas ableitet. Es gibt haufenweise Studien, die zu komplett von anderen abweichenden Ergebnissen kommen, einfach weil das Design mangelhaft ist und umgekehrt manchmal auch, weil es besonders gut ist. Man muss sich nur mal eine umfangreiche Metastudie anschauen, also eine Studie, welche die Resultate bisheriger Arbeiten zu einem Thema zusammenfasst und auswertet, und man wird sehen, dass es eigentlich nie vorkommt, dass wirklich alle erfassten Studien zum gleichen Ergebnis kommen. Und der Grund sind oftmals eben Abweichungen in der Methodik oder eben ein schlechtes Studiendesign.

Außerdem gibt es auch bestimmte Arten von Studien, die an sich schon problematisch sind, oftmals aber trotzdem als Argumente für oder gegen eine These ins Feld geführt werden. So lassen sich z. B. die Ergebnisse von Tierversuchen nicht ohne Weiteres auf den Menschen übertragen und bei epidemiologischen Studien wird oft Kausalität mit Korrelation verwechselt. Und manche Studien werden auch nicht ergebnisoffen, sondern mit dem festen Vorsatz durchgeführt, einen bestimmten Standpunkt zu „beweisen“, besonders wenn diese von Unternehmen mit wirtschaftlichen Interessen gesponsort werden.

Aber auch das bedeutet dann eben wieder, dass man nicht jede Studie per se als Beweis für eine These betrachten kann, sondern dass man diese stets genauer durchleuchten und kritisch hinterfragen sollte. Oftmals reicht es dafür sogar, einfach den Discussion-Teil einer Studie zu lesen, in dem die Autoren oftmals selbst auf mögliche Schwächen und Fehlerquellen hinweisen.

Individuelle Faktoren spielen eine Rolle

Ebenfalls berücksichtigen sollte man, dass die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeiten sich selten auf wirklich jeden übertragen lassen. Die Resultate und die daraus gezogenen Schlüsse einer Studie stellen immer nur einen Durchschnittswert dar. Schaut man sich aber an, wie jeder einzelne Proband in einer Studie abgeschnitten hat, dann gibt es dabei eigentlich immer auch erhebliche Ausreißer. Auch in meinen bisherigen Artikeln versuche ich deshalb eigentlich immer, auf diesen Umstand hinzuweisen.

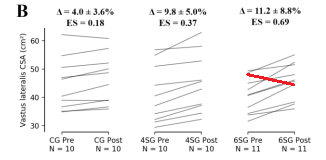

Im Rahmen des Artikels zum optimalen Trainingsvolumen wurde z. B. auch die berüchtigte Enes-Studie behandelt, die zu dem Schluss kam, dass die Probanden mehr Muskeln aufgebaut haben, wenn sie ein teilweise extremes Volumen gefahren haben. Zwar sollte man diese Studie ohnehin mit Vorsicht genießen, wie im Artikel dargestellt, allerdings gab es selbst bei dieser Studie den Fall, dass es in der Gruppe, welche die besten Zuwächse verzeichnen konnte, einen Teilnehmer gab, der bei diesem Vorgehen sogar Muskeln abgebaut (!) hatte, wie man hier sehen kann:

Dass die Ergebnisse einzelner Teilnehmer erheblich vom Durchschnitt abweichen, stellt dabei aber keineswegs eine Ausnahme dar, sondern ist in fast jeder Studie der Fall.

Oftmals liegt der Grund für die Abweichungen auf der Hand und es liegt einfach an Unterschieden zwischen den Teilnehmern. So können Alter, Geschlecht, Trainingsstand, Körpergewicht und andere Faktoren eine große Rolle dabei spielen, wie der Körper auf bestimmte Umstände reagiert. Aber in manchen Fällen, besonders wenn es sich um äußerst homogen zusammengestellte Teilnehmergruppen handelt, lassen sich die unterschiedlichen Reaktionen auf Einflüsse eben nicht erklären, sondern scheinen wirklich komplett individuell bedingt zu sein.

Ein schönes Beispiel ist hier die Studie von Damas und Kollegen aus dem Jahr 2019 zum Thema Trainingsvolumen. In dieser hatten die Probanden je ein Bein mit 6 bis 9 und das andere mit 15 Sätzen die Woche trainiert. Das Ergebnis war, dass fast exakt ein Drittel der Probanden mit höherem Volumen mehr Muskeln aufgebaut haben, ein anderes Drittel mit weniger Volumen und bei dem verbliebenen Drittel war der Muskelaufbau in beiden Beinen identisch.

Wenn also eine wissenschaftliche Arbeit zu einem bestimmten Fazit kommt, dann heißt das nicht automatisch, dass bei dir im Selbstversuch das gleiche Ergebnis herauskommen wird. Deshalb sind pauschale Empfehlungen selbst bei scheinbar eindeutiger Datenlage oft schwierig oder gar unmöglich.

Studien umfassen meist nur einen kurzen Zeitabschnitt

Ein weiterer Faktor, der meiner Meinung nach bei der Diskussion zu Studienergebnissen noch zu wenig berücksichtigt wird, ist, dass Studien, insbesondere im Bereich der Trainingswissenschaft, immer nur einen bestimmten Zeitabschnitt untersuchen. Die typische Dauer einer Studie mit dem Schwerpunkt Training liegt meist irgendwo zwischen 6 und 12 Wochen, wobei manchmal ein Teil bereits für vorbereitende Maßnahmen verwendet wird. Je länger der Untersuchungszeitraum sein soll, desto mehr Einbußen in Sachen Genauigkeit und Nachverfolgung muss man eingehen und damit steigt die Fehleranfälligkeit.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Zum einen sind die Durchführung von Studien teuer und personalintensiv, ganz besonders, wenn man hohe Standards in Sachen Kontrolle ansetzt. Neben den Kosten sinkt aber auch die Bereitschaft zur Teilnahme mit steigender Versuchsdauer erheblich. Auch das ist nur logisch. Die meisten Freiwilligen haben kein großes Problem damit, im Dienste der Wissenschaft mal für 6 bis 8 Wochen ihre gesamte Ernährung und sonstige Lebensumstände aufzuzeichnen, nur auf eine bestimmte Art zu trainieren oder zu essen, oder einfach ausgedrückt: sich an sehr strikte Vorgaben zu halten (wobei selbst bei diesen Studien die Abbrecherquote oft hoch ist). Ganz anders sieht die Sache aus, wenn sie das über Monate tun sollen.

Wenn also ein längerer Zeitraum betrachtet werden soll, bleiben fast nur noch epidemiologische Studien als Mittel der Wahl übrig, die einzig auf Befragungen, Beobachtungen und stichprobenhaften Untersuchungen basieren. Da bei diesen aber viele Faktoren, die einen Einfluss auf die Ergebnisse haben könnten, nicht berücksichtigt werden können, besteht hier immer eine gewisse Unschärfe bzw. die bereits beschriebene Gefahr, dass Kausalität und Korrelation verwechselt werden.

Aber inwiefern spielt das überhaupt eine große Rolle? Ganz einfach, nur weil etwas eine Zeit lang funktioniert, heißt das nicht automatisch, dass es auch dauerhaft funktioniert. Und die meisten von uns werden eben nicht nur 6 bis 8 Wochen trainieren, sondern Jahre und Jahrzehnte.

Nehmen wir noch einmal die Enes-Studie als Beispiel. In dieser erzielten die Teilnehmer die besten Ergebnisse, wenn sie ein mörderisches Volumen absolvierten. Insofern könnte man bei oberflächlicher Betrachtung daraus schließen, dass es eine gute Idee wäre, dieses Volumen dauerhaft zu fahren. Aber selbst innerhalb dieses Zeitraums klagten einige Probanden gegen Ende der Studie bereits über allgemeine Erschöpfung. Hätte man die Studie also noch ein paar Wochen oder gar Monate fortgesetzt, hätten die Teilnehmer früher oder später nicht nur stagniert, sie wären förmlich ausgebrannt oder hätten sich verletzt. Die vermeintlichen Erkenntnisse dieser Studie also dauerhaft in der Praxis umzusetzen, würde eher Nach- als Vorteile in Sachen Muskelaufbau nach sich ziehen.

Wissenschaft wird oft falsch vermittelt

Der nächste Punkt betrifft nicht die Wissenschaft an sich, sondern wie diese vermittelt wird. Sehr aufschlussreich war in dieser Hinsicht meine Recherche für den Artikel zur Bedeutung von Dehnung für Hypertrophie. Ich bin erst einmal davon ausgegangen, dass ein Stretch beim Training Vorteile beim Muskelaufbau bietet, schließlich kann die Horde an Fitness-Influencern ja keinen Instagram-Post verfassen, ohne fünf Mal darauf hinzuweisen, dass Übung XY total super ist, weil man da so einen tollen Stretch spürt. Nur… das stimmt eben schlicht nicht! Das hier auszuführen, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, bei Interesse empfehle ich, besagten Artikel zu lesen. Ich habe daraufhin das Ergebnis meiner Recherche unter diverse Beiträge in den sozialen Medien geschrieben und gefragt, ob ich was übersehen hätte bzw. warum die angesprochenen Personen immer auf dem Thema Stretch herumreiten. Ergebnis: Ich habe keine einzige Antwort erhalten.

Spätestens da war mir klar: Erschreckend viele Influencer verstehen die Informationen überhaupt nicht, die sie ihren Followern näherbringen wollen. Das gilt natürlich nicht für ALLE Influencer, aber zumindest ein Teil macht entweder die oben beschriebenen Fehler und liest die vorgestellten Studien überhaupt nicht wirklich oder – noch schlimmer – käut einfach das wieder, was die anderen Influencer so von sich geben, wird schon stimmen. Und wie bei der Stillen Post nimmt der Wahrheitsgehalt jedes Mal ein wenig weiter ab, wenn ein Influencer den Content eines anderen klaut.

Ein weiteres Problem besteht in der Form der Darbietung. Die meisten Jugendlichen beziehen ihre Informationen zu Fitness und Training ja inzwischen meist via Instagram oder TikTok. Aber sehr viele, eigentlich sogar fast alle wissenschaftlichen Themen sind einfach viel zu komplex, um sie in 30-sekündigen Clips oder auf 500 Zeichen vollständig darzulegen. Man muss sich also wohl oder übel auf ein paar Kernaussagen beschränken, wobei viele Einschränkungen, Probleme und Ausnahmen einfach unter den Tisch fallen. Also selbst wenn ein Influencer ein Thema tatsächlich verstanden und die Studien aufmerksam gelesen hat, kann er diese gar nicht angemessen wiedergeben.

Die Bedeutung mancher Ergebnisse wird überschätzt

Ebenfalls ein Verdienst der Fitnessindustrie und sozialen Medien ist, dass neue Erkenntnisse in der Trainingswissenschaft unnötig aufgebauscht werden. Immer wenn im Rahmen einer Studie festgestellt wird, dass der Bizeps um 0,2 % besser wächst, wenn man den kleinen Finger bei maximaler Kontraktion um 30 Grad abspreizt, wird so getan, als hätte man das Rad neu erfunden.

Aber wenn man mal wirklich objektiv ist, kommt man schnell zu dem Schluss, dass in den letzten Jahren eigentlich nichts wirklich Revolutionäres passiert ist in Sachen Trainingswissenschaft. Die vielleicht beiden aufsehenerregendsten Erkenntnisse der letzten Jahre waren, dass man wohl auch viel mehr als 20 g Protein je Mahlzeit verwerten kann, was insofern eigentlich egal ist, weil sich schon davor kein Mensch an diese These gehalten hat, und dass das Training in langer Muskelposition mehr Hypertrophie erzeugt. Aber erstens sprechen wir auch da nur von 2 bis maximal 6 % (und teilweise auch von 0), je nachdem welche Metastudie bzw. Vergleichsgröße man zugrunde legt, und zweitens sprechen sich auch diese Studien trotzdem für ein Training über die volle Range of Motion aus. In der Praxis ändert sich also de facto quasi gar nichts, außer das es Sinn machen könnte, hin und wieder mit Teilwiederholungen zu arbeiten und der sitzende Beincurl besser ist als der liegende. Und das sind wirklich schon die ganz großen Highlights der letzten Jahre.

Umgekehrt ergeben überraschend viele Studien der letzten Jahre, dass das Training, wie es seit Jahrzehnten ausgeführt wird, so falsch nicht ist, dass die Basics nach wie vor Bestand haben und witzigerweise sogar, dass vieles, was man für wichtig hielt, eine wesentlich geringere Rolle spielt als zunächst angenommen (z. B. Nährstofftiming). Außerdem sollte man nicht vergessen, was besserer Aufbau eigentlich bedeutet. Besser bedeutet in diesem Kontext meist einfach schneller. Deshalb stellt sich die Frage, ob es sich wirklich lohnt, sich den Kopf zu zerbrechen oder zusätzlichen Aufwand auf sich zu nehmen, wenn es am Ende sowieso nur um ein, zwei Prozent schnelleren Aufbau geht, wenn man am Ende doch sowieso am gleichen Punkt rauskommt.

Den „perfekten Plan“ gibt es gar nicht

Aber ignorieren wir einfach mal den Großteil der bisher genannten Punkte und gehen spaßeshalber mal davon aus, dass alles, was die Studien herausfinden, richtig und sinnvoll ist und basteln uns so den perfekten Plan:

„Also mal schauen, die Wissenschaft sagt, dass hohes Volumen gut ist, also machen wir super viele Sätze. Hohe Intensität scheint auch zu besseren Ergebnissen zu führen, also trainieren wir diese ganzen Sätze bis zum Muskelversagen oder zumindest bis kurz davor. Ah ja, lange Pausen sind auch gut, deshalb machen wir zwischen unseren vielen und harten Sätzen mindestens 3 Minuten Pause. Aber Moment, jetzt dauert eine Einheit ja 4 Stunden, mein Hormonlevel sackt aber nach 90 Minuten ab und ich werde katabol. Hm okay, dann erhöhe ich eben die Frequenz und trainiere 16 Mal die Woche. Aber jetzt kommt meine Regeneration nicht mehr hinterher…“

Merkst du es selbst oder muss ich noch weitermachen?

Worauf ich hinaus will, ist Folgendes: Der Versuch, wirklich alle Erkenntnisse der Wissenschaft in einem Plan zu vereinen, ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Der erste Grund dafür liegt schon darin, dass sich vieles, was sich in Studien als effektiv erwiesen hat, eigentlich gegenseitig ausschließt. Das beste Beispiel dafür ist schon der Konflikt zwischen hohem Volumen und hoher Intensität. Wenn man bei einem Trainingsplan eine der beiden Stellschrauben bis zum Anschlag aufdreht, wird man zwangsläufig bei der anderen Einbußen in Kauf nehmen müssen. Natürlich kann man das kurzfristig mal machen, auf lange Sicht wird es aber zu einer Überlastung führen, die Stagnation und eventuell auch Verletzungen nach sich zieht.

Bei Studien wird ja in aller Regel nur ein einziger Faktor untersucht, eben um eingrenzen zu können, inwiefern eine Änderung an diesem Parameter einen Effekt hat. Dabei wird aber nicht das große Ganze berücksichtigt und zudem wird, wie bereits oben beschrieben, immer nur ein sehr eingeschränkter Zeitraum betrachtet. Wissenschaftliche Studien haben deshalb auch überhaupt nicht den Anspruch, das perfekte Training zu ermitteln, sondern lediglich, einen bestimmten Teilaspekt des Trainings zu beleuchten. Diese Erkenntnisse sinnvoll in einem Plan unterzubringen, ist deshalb nach wie vor die Aufgabe von Coaches (nicht von Wissenschaftlern) und hängt auch immer stark von den persönlichen Anforderungen und Zielen des Klienten ab.

Wenn es tatsächlich den einen besten Weg gäbe, um Muskeln aufzubauen, denkst du dann nicht, dass auch alle genau so trainieren würden? Stattdessen gibt es aber nach wie vor verschiedene Wege, seine Ziele zu erreichen. Die einen trainieren lieber extrem hart, aber mit moderatem Volumen, die anderen lassen lieber noch ein paar Reps im Tank und absolvieren dafür lieber ein hohes Volumen. Und die Wissenschaft widerspricht dem auch gar nicht, sondern liefert Belege, dass beide Vorgehensweisen funktionieren.

Den perfekten „science-based“ Trainingsplan zu entwickeln, ist jedenfalls ein sinnloses Unterfangen und führt meist nur dazu, dass du am Ende eine absolut unausführbare Monstrosität zusammenbastelst, die unnötig kompliziert ist, absolut keinen Spaß macht und die du nach kürzester Zeit ohnehin wieder aufgibst. Und das alles für einen minimalen theoretischen Vorteil, der in der Praxis vermutlich nicht einmal eintreten wird.

In dem Sinne: Mach dich nicht verrückt!

Kommen wir mal wieder zur Kernaussage dieses Artikels zurück. Trainingswissenschaft ist eine super Sache und wir sollten uns glücklich schätzen, dass wir die Möglichkeit haben, auf einen inzwischen großen und weiterhin anwachsenden Pool aus fundiertem, geprüftem Wissen zurückgreifen zu können. Auch Broscience hat durchaus einen Platz in der Welt des Kraftsports und öfter als man denkt, kommt eine wissenschaftliche Prüfung dieses überlieferten Wissens ja auch zu dem Schluss, dass die Bros nicht ganz Unrecht hatten. Aber zumindest ich finde es im Zweifel immer besser, eine wirklich nachvollziehbare Begründung für eine bestimmte Trainingsweise an der Hand zu haben statt nur „weil man das schon immer so gemacht hat“.

Und natürlich sollte man neue wissenschaftliche Erkenntnisse nicht ignorieren oder pauschal als Unsinn abtun. Stattdessen sollte man diese nutzen, um sein eigenes Vorgehen immer wieder zu hinterfragen und dieses gegebenenfalls zu optimieren. Aber man kann es eben auch übertreiben. Wer jedes Mal, wenn wieder eine Studie an Kapuzineraffen ergeben hat, dass man 0,23 % mehr Muskeln aufbaut, wenn man ausschließlich bei Vollmond und mit einem Nudelsieb auf dem Kopf trainiert, sein komplettes Trainingsprogramm über den Haufen wirft, der tut sich damit keinen Gefallen. Das gilt selbst, wenn man davon absieht, dass nicht alles, was in Studien herausgefunden wird, automatisch auch stimmen muss, dass so manche vermeintlich revolutionäre Entdeckung in Sachen Trainingswissenschaft sich irgendwann als falsch herausstellt und dass selten auch Langzeiteffekte ausreichend berücksichtigt werden.

Die Grundprinzipien erfolgreichen Trainings sind seit vielen Jahrzehnten bekannt und lassen sich so zusammenfassen: Trainiere oft genug, streng dich ordentlich an im Training und vor allem: steigere dich bei dem, was du tust. Wenn man aber ständig an seinem Training herumbastelt und niemals einen Plan konsequent durchzieht, dann wird man besonders beim letzten Punkt Schwierigkeiten bekommen. Oder wie willst du überhaupt objektiv einschätzen können, ob du dich wirklich verbessert hast, wenn du keine Übung öfter als ein paar Mal ausführst, weil du in irgendeinem Video wieder eine neue, vermeintlich Bessere entdeckst, um die alte zu ersetzen? Sogenanntes „Planhopping“ ist einer der häufigsten und schlimmsten Fehler, die ein Anfänger überhaupt machen kann, und der Glaube, man müsse ständig seinen Plan ändern, um „neue Reize zu setzen„, ist einer der dümmsten Mythen, die es im Kraftsport gibt. Gleiches gilt auch für die Annahme, man müsse einen Muskel „verwirren„.

Großartige Körper oder überragende Kraftwerte werden nicht aufgebaut, weil man Muskeln ausschließlich in der verlängerten Position trainiert oder weil man mit der optimalen Anzahl an Sätzen und perfekt geplanten Satzpausen arbeitet, sondern indem man die Basics befolgt und einfach sehr lange und sehr konsequent trainiert. Ein wichtiger Faktor dabei ist auch schlicht Freude am Training und wenn das bei deinem aktuellen Plan gegeben ist, dann ist das auf lange Sicht mehr wert, also ob dein Plan aus wissenschaftlicher Sicht ideal ist.

Lange Rede, kurzer Sinn: Du wirst immer besser damit fahren, einen Plan zu trainieren, der vielleicht nur zu 80 % optimiert ist, aber die Grundlagen für Muskelaufbau abdeckt und den du Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr gerne trainierst, als ein vermeintlich idealer Plan, zu dem du dich regelrecht zwingen musst. In diesem Punkt hat die Oldschool-Fraktion nämlich durchaus Recht mit ihrer Kritik am science-based Training: Anstatt dich verrückt zu machen, wäre es oft besser, einfach mal zu machen!

Aber wie siehst du das? Bist du auch schon einmal in die Überoptimierungsfalle getappt? Verrate es uns gern im Forum!